お疲れ様です!

最近娘と公園に行った先で、会った2歳上のお兄ちゃんと友達になって成長を感じます。

さて。

都会の子どもの学力に、「緑」が関係しているという、ちょっと面白い話を見つけました。

<事件はシカゴで起きた>

アメリカ・シカゴ。

ここでは以前まで街中にトネリコの木が多く植えられていました。

しかし──

2010年からの10年間で「アオナガタマムシ」という害虫により、

街路樹のトネリコがごっそりと消滅。

するとどうなったか?

3年生から8年生(日本でいう小学3年〜中学2年)のテストの点数が明らかに下がったのです。

<木が消えた → 子どもの成績も落ちた?>

ユタ大学のGarcia教授はこう語ります。

「虫の被害があったエリアでは、そうでない場所に比べて子どものテストの得点率が1.22%も下がったんです。」

…って言われても、ピンとこない数字かもしれません。

でもね、これ32万人の生徒がいる都市においての“1.22%”なんです。

これは教育格差を生むレベル。

<しかも、影響を受けたのは“意外な子どもたち”>

低所得層の子どもが多い学校はもともと緑が少ないため、影響は小さかった。

ところが。

高所得層の地域に通っている“低所得層の子どもたち”は、

他の生徒と同じように木が失われたことで環境ストレスを受け、

かつ、そのストレスを解消する手段(涼しい部屋、静かな場所、清潔な空気)を持たないため、

より大きなダメージを受けた可能性がある。

つまり──

「木がない」ことが、社会的な“見えない壁”をさらに高くしているのです。

<人間は、自然に触れることで“落ち着く”ようにできている>

Garcia教授はこうも言います。

「木々は、都市の温度を下げ、大気をキレイにし、心理的にも安心感を与える」

「でもそれがないと、子どもたちは集中しづらくなり、頭痛や疲労で回復が遅れる」

このあたり、なんだか自分の小学生時代を思い出しませんか?

窓の外の桜の木、遠足で歩いた並木道、夏に木陰で食べたお弁当。

…それが、目に見えない形で私たちの“集中力”や“安心”に繋がっていたとしたら、少し感慨深いですよね。

<結論:緑は“ただの癒し”ではない>

結論は明快です。

「都市の樹木は、教育を守るための“社会インフラ”である」

「とくに貧困地域では、緑を減らさないことが教育格差を防ぐことに直結する」

つまり、“木を守ること”は、“子どもの未来を守ること”なのです。

木が減って困るのは、環境だけじゃない。

勉強、集中力、安心感、格差の補正…。

これだけの役割を、無言でこなしてくれているわけです。

「街の木」って、完全に縁の下の力持ちですよね。

参照

<体を動かして、めぐりの良い毎日へ>

毎月《運動教室》を開催しています!

日々の体の不調を予防・改善したい方、ぜひお気軽にご参加ください。

◎【第3火曜】二本木コミュニティセンター体操教室

・日時:9月16日(月)14:00〜15:00

・場所:新潟市江南区二本木3丁目2-50 学習室

・参加費:100円

・予約:不要(ふらっと来てOK!)

◎【西区でも開催】内野まちづくりセンター体操教室

・日時:9月21日(土)13:00〜14:00

・場所:新潟市西区内野町413 和室1

・参加費:100円

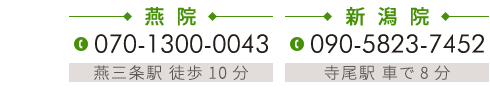

📞【お問い合わせ】

TEL:090-5823-7452

📧 メール:info@seitai-harebare.com

「体操教室に参加したい」とご連絡ください!